摘要:

而近年来,光伏技术效率提升、高频集成电路突破以及航天发射成本下降,为 SSPS 的落地创造了关键条件 —— 这也成为本研究开展的核心契机。

题目:Space solar power generation: A viable system proposal and technoeconomic analysis

期刊:《Joule》(IF:35.4 Q1)

发表时间:2025年6月18日

文章编号:9期6卷 101928

DOI:10.1016/j.joule.2025.101928

在全球能源结构向清洁化、可持续化转型的关键阶段,间歇性、地域依赖性等问题始终制约着地面光伏、风能等可再生能源的大规模应用。而早在 1941 年便被提出的太空太阳能发电(SSPS)概念,因能突破地球大气与昼夜交替的限制,持续捕捉太阳能,一直被视为解决能源困境的 “终极方案” 之一。然而,长期以来,技术复杂性与高昂成本让这一构想停留在 “科幻” 层面。直到《Joule》期刊 2025 年 6 月发表的题为《Space solar power generation: A viable system proposal and technoeconomic analysis》的研究,才首次系统性地提出了一套兼具技术可行性与经济性的太空太阳能发电系统方案,为这一领域带来了里程碑式的突破。

文章主要图表

研究背景:为何太空太阳能发电 “非做不可”? 当前主流清洁能源面临两大核心瓶颈:一是清洁性与可靠性难以兼顾,化石燃料虽能稳定供电却污染严重,地面光伏、风能虽清洁但受昼夜、天气影响显著,导致电网供需 “鸭曲线” 等调度难题;二是资源与地域限制,一方面传统能源依赖地理分布不均的稀缺资源开采,另一方面地面可再生能源则受光照、风力等自然条件的强烈地域性约束,难以实现全域均衡供电。 太空太阳能发电(SSPS)的核心优势恰好能破解这些困境:在地球轨道上,太阳能不受大气遮挡与昼夜交替影响,可实现 24 小时连续收集,且能通过射频信号将能量精准传送至地球任意区域,既无需依赖地面自然资源,又能为偏远地区、应急场景提供稳定电力。但此前的 SSPS 方案要么忽视关键技术突破的经济价值,要么受限于硬件性能假设,始终未能跨越 “技术可行” 与 “经济可承受” 之间的鸿沟。 而近年来,光伏技术效率提升、高频集成电路突破以及航天发射成本下降(如 SpaceX 星舰等新型运载工具的发展),为 SSPS 的落地创造了关键条件 —— 这也成为本研究开展的核心契机。

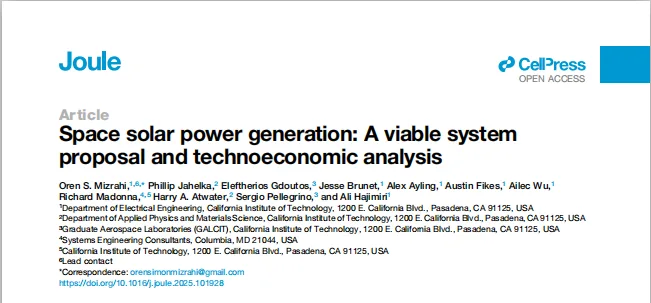

核心突破:一套 “轻量化、可部署” 的系统方案 研究团队(来自加州理工学院等机构)提出的 “加州理工太空太阳能发电系统(CSSPS)”,通过三层级架构设计,解决了传统 SSPS(空间太阳能发电系统)“体积大、重量高、成本贵” 的核心痛点,其系统逻辑与关键创新可概括为以下几点:

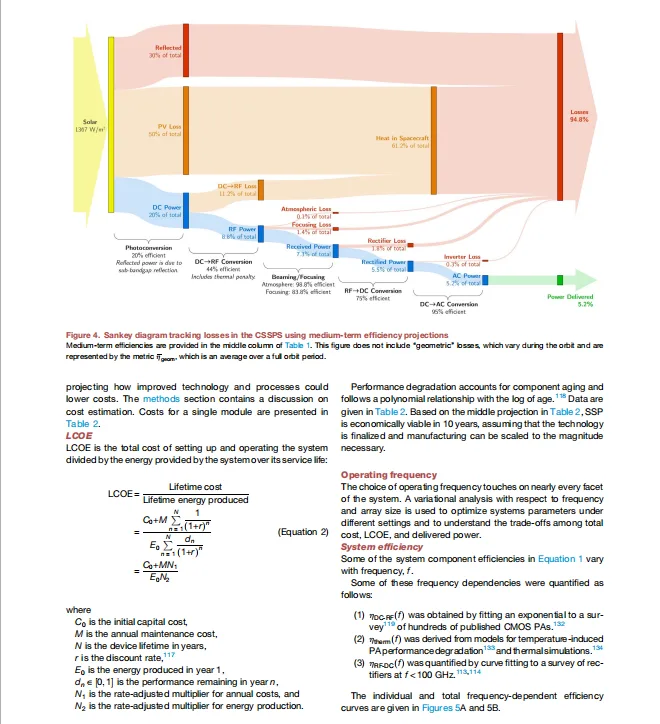

1. 系统运作:五步实现 “太空发电 - 地球用电” 与传统方案相比,CSSPS 的运作流程更简洁、可落地,具体分为五个核心步骤: 发射入轨:将搭载光伏与射频设备的模块化电站发射至地球同步轨道(GEO); 太空集能:通过柔性光伏板捕捉太阳能,转化为直流电; 射频传能:利用射频相控阵将直流电转化为微波能量并定向发射,定向传送至地球; 地面收能:通过地面整流天线阵列(Rectenna)接收射频信号,转化为直流电; 电网供电:将直流电逆变为交流电,接入地面电网供用户使用。 这一流程中,“柔性模块” 与 “射频传能” 是关键 —— 前者解决了 “大体积如何发射” 的问题,后者解决了 “能量如何高效传送” 的问题。

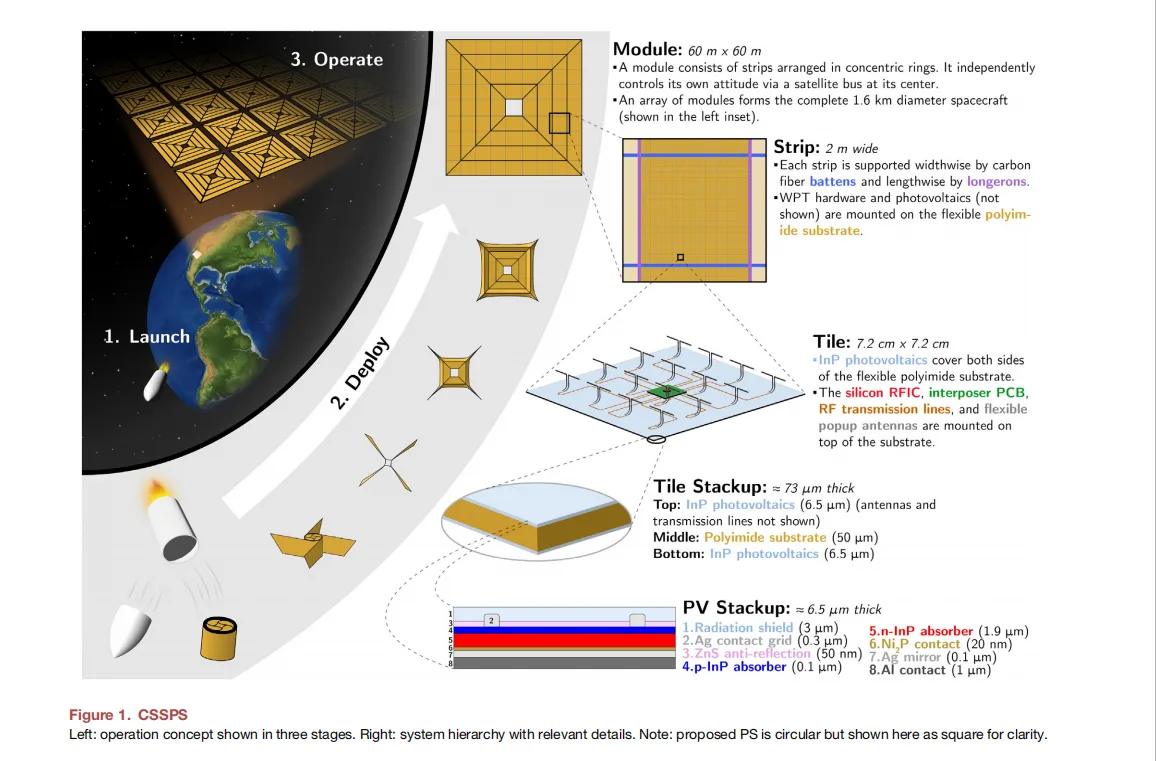

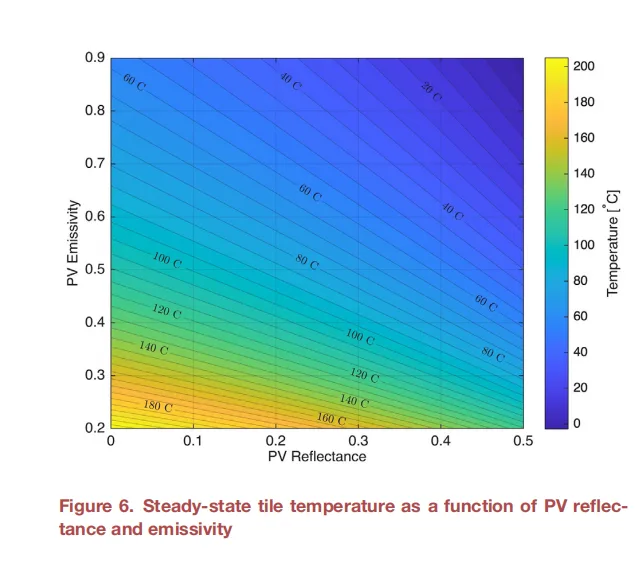

2. 硬件创新:从 “瓦片” 到 “电站” 的轻量化设计 CSSPS 的核心竞争力源于硬件层面的突破性设计,系统从下到上分为 “瓦片(Tile)- 模块(Module)- 电站(Power Station)” 三个层级,每一层都实现了 “减重、提效、降本”: 瓦片(Tile):系统的最小功能单元,采用 “三明治结构”—— 上下两层为磷化铟(InP)光伏电池(双面设计,可捕捉不同方向阳光),中间层为无线电能传输(WPT)硬件。研究团队创新性地采用 “机械剥离法” 制造超薄 InP 电池,结合硅基工艺,让电池同时具备 “轻(面密度低至 7g/m²)、强(抗辐射)、廉(成本大幅低于传统 III-V 族电池)” 的特性,且通过局部直流供电设计,避免了传统系统中沉重的输电线损耗。 模块(Module):由多个瓦片组成 60m×60m 的柔性 sheet,发射前卷曲成直径 2m、高 1.5m 的紧凑圆柱,入轨后通过碳纤维支撑结构与部署机构展开。这种 “可卷曲 - 自展开” 设计,让单个模块的发射体积仅为展开后体积的千分之一,大幅降低了发射成本。 电站(Power Station):由 559 个模块组成直径 1600m 的巨型阵列,通过 “光 - 电混合同步” 技术实现百万级元件的协同工作 —— 中央参考信号以无线方式分发至各模块,再通过激光在模块内分发,确保射频信号定向精准,避免能量损耗。

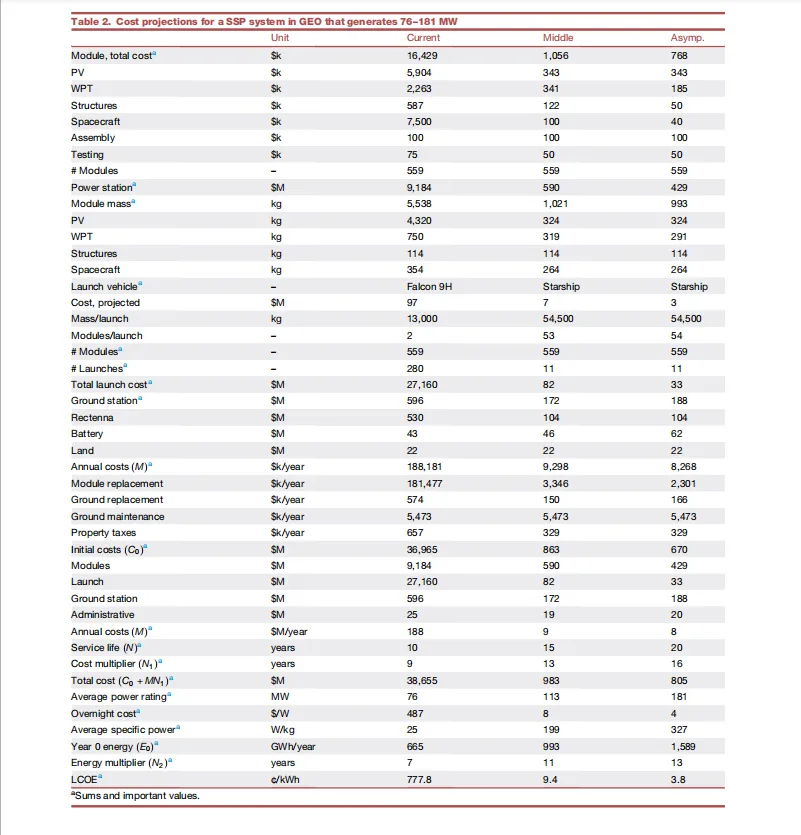

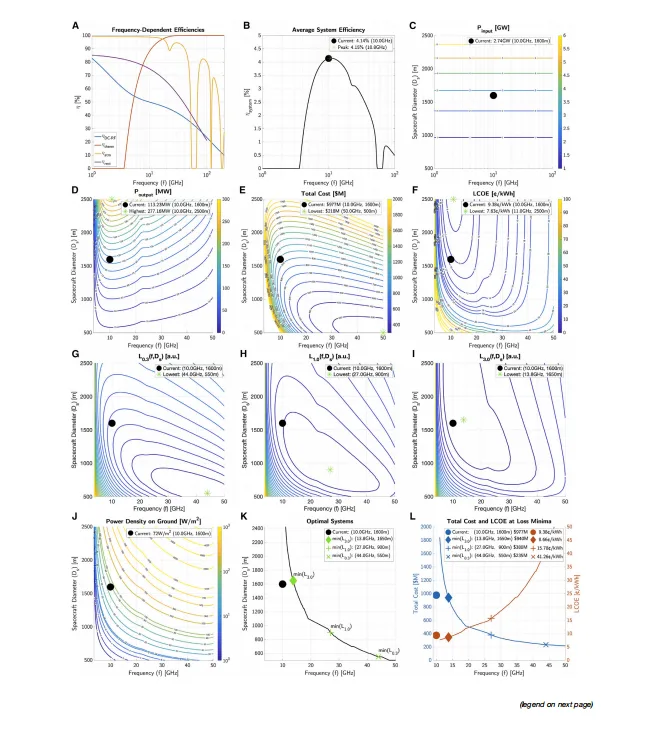

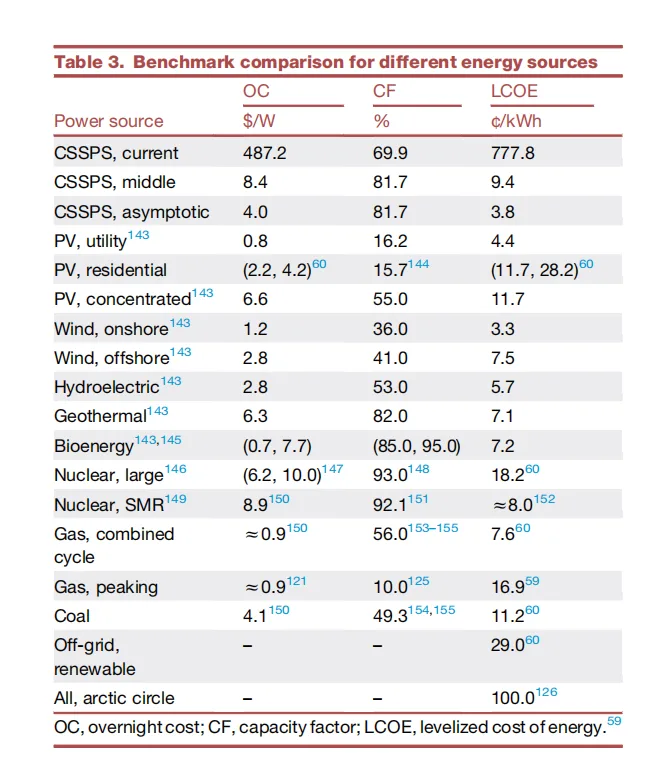

关键结论:十年后,SSPS 将具备经济竞争力 技术方案之外,本研究最核心的价值在于通过 “技术经济分析(Technoeconomic Analysis)”,首次证明了 SSPS 的经济可行性。研究团队基于 “当前(现有技术)- 中期(10 年后)- 远期(20 年后)” 三个维度,对系统成本、效率与平准化度电成本(LCOE)进行了量化测算,得出了一系列突破性结论:

1. 成本:从 “天价” 到 “可接受” 单模块成本:当前技术下单个模块成本约 1643 万美元,10 年后可降至 105.6 万美元,20 年后进一步降至 76.8 万美元; 发射成本:依赖SpaceX星舰等新一代可重复使用运载工具,发射成本可大幅降低,预计10年后单次发射成本有望降至700万美元左右,559 个模块的总发射成本从 271.6 亿美元骤降至 8200 万美元; 初始总投资:10 年后,一套 113MW 的 CSSPS 系统初始投资约 8.63 亿美元,仅为当前技术下的 2.3%。

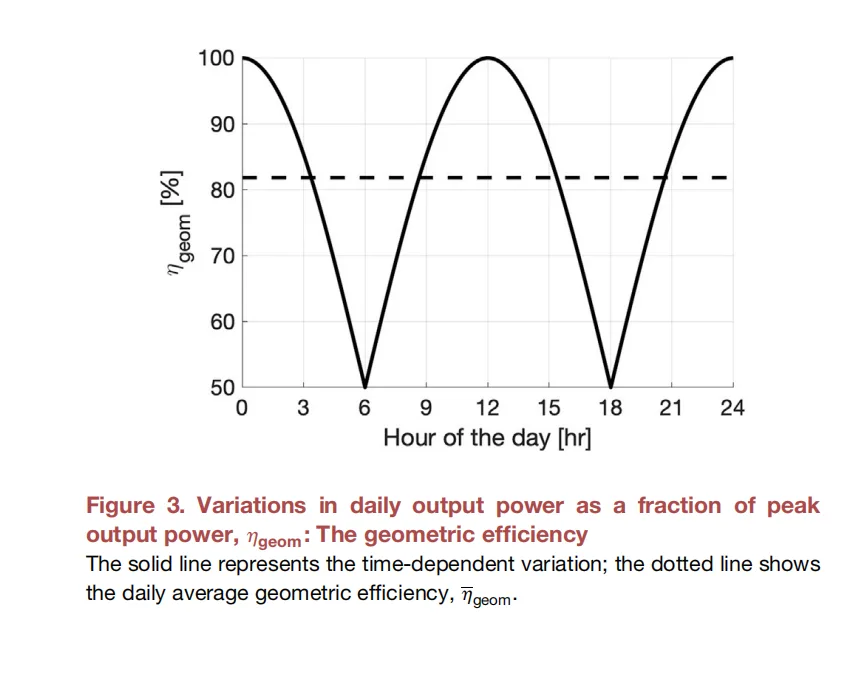

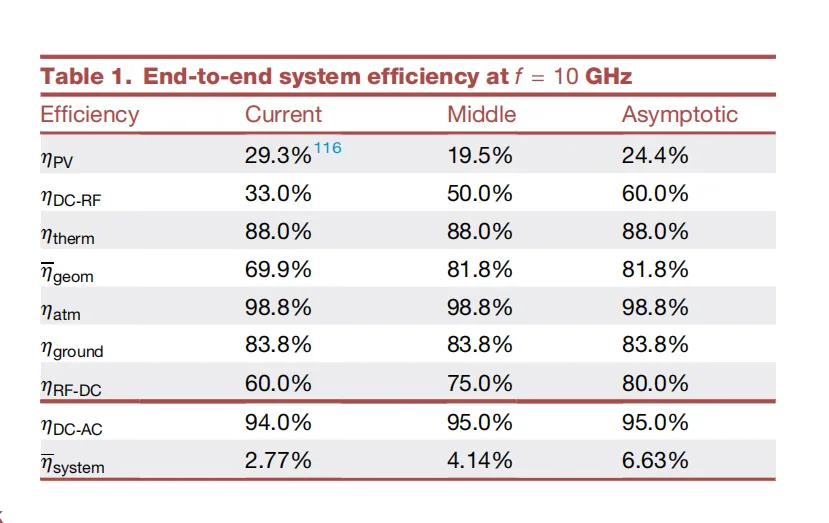

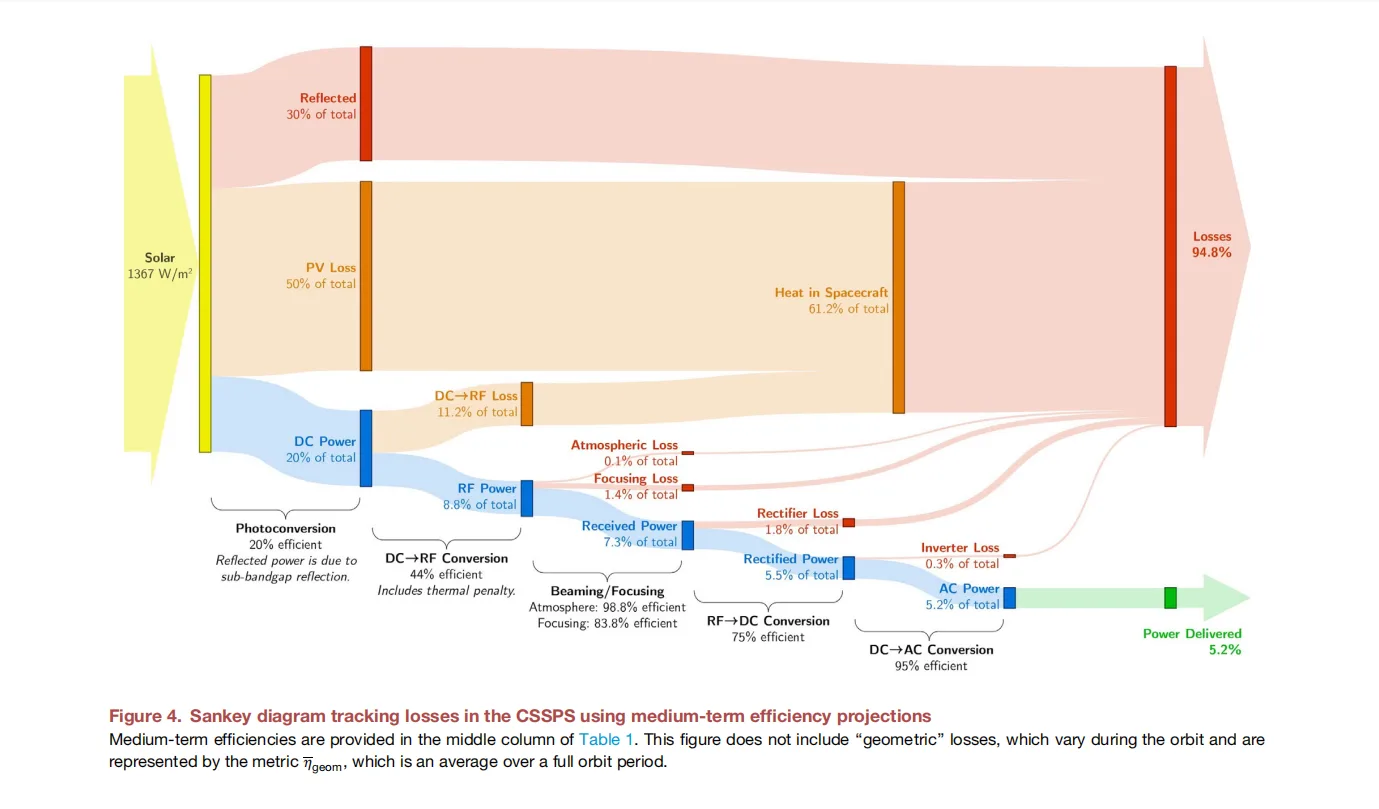

2. 效率:端到端效率逐步提升 系统的端到端效率(从太空太阳能收集到地面电网供电)由多个环节效率相乘构成。研究显示,10 年后(中期场景),系统总效率可从当前的 2.77% 提升至 4.14%,20 年后(远期场景)进一步提升至 6.63%—— 这一效率虽低于地面光伏,但因 SSPS 的 “全天候持续发电” 特性(容量因子达 81.7%,远超地面光伏的 16.2%),实际年发电量仍具备显著优势。

3. LCOE:十年后与主流清洁能源持平 平准化度电成本(LCOE)是衡量能源经济性的核心指标。研究测算显示,10 年后,10GHz 频段的 CSSPS 系统 LCOE 可降至 9.4 美分 / 千瓦时,这一水平: 与陆上风电(3.3美分/千瓦时)和公用事业规模地面光伏(约3.2美分/千瓦时) 接近,略高于前者但具备 “稳定供电” 优势; 显著低于燃气调峰电站(16.9 美分 / 千瓦时)、核能(18.2 美分 / 千瓦时),在 “应急供电”“偏远地区供电” 等场景中具备绝对竞争力; 20 年后,随着技术进一步成熟,LCOE 可降至 3.8 美分 / 千瓦时,全面超越多数传统清洁能源。

研究意义与未来方向 本研究的价值不仅在于提出了一套可行的 SSPS 方案,更在于为这一领域划定了 “技术路线图”—— 它证明,SSPS 的落地并非依赖 “颠覆性技术突破”,而是通过现有技术的整合与优化(如 InP 电池的低成本制造、柔性结构的部署设计、发射成本的下降),即可在 10 年内实现经济可行。 对于行业而言,这一研究将推动三大方向的发展:一是光伏技术的 “太空适配”,进一步提升超薄、抗辐射电池的效率与成本控制;二是航天发射的 “规模化降本”,SSPS 的大规模部署将倒逼运载工具的产能提升与成本下降;三是地面整流天线的 “小型化”,当前方案因采用10GHz频段,地面站直径需 1637m,未来通过更高频段的射频技术,有望缩小地面站规模,降低土地成本。 当然,研究也指出了当前的挑战:例如,InP 电池所需的铟资源供应需进一步优化(当前方案每年消耗全球 1% 的铟产量,未来通过超薄设计可降至 0.2% 以下),以及长期在轨运行的模块可靠性仍需验证。但总体而言,这份研究让 “太空太阳能发电” 从 “科幻” 走向现实的步伐,迈出了最关键的一步。 对于关注能源转型、航天技术与可持续发展的读者而言,这份论文不仅是一份技术方案,更是一份 “未来能源蓝图”—— 它预示着,十年后,来自太空的清洁能源或将成为全球电网的重要组成部分,为人类应对气候变化、实现 “碳中和” 目标提供全新的解决方案。